林凡书画艺术中的创造精神

作者:刘恒志

林凡艺术简介:1931年生于湖南益阳,字翊宇。中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国作家协会会员,中国工笔画学会创始人。先生毕生从事书画创作和艺术设计,诗、文、书、画俱工,从艺60余年中创作水墨、工笔画作品5千余幅,出版有《林凡艺术》、《林凡集林》(10卷本)等个人作品集30余种,发表艺术论文百余篇,参加各种重要展览100多次,获奖多次,在国内及美、澳、日、港、台等地举办个人画展20多次。作品被国内外很多机构收藏。

艺术创造的美,常常令人不可思议。当自然界的动物和植物,一旦被生花妙笔点缀在画卷,甚至平时看来微不足道的东西,常常要变得比那些尚在自然界里活着的更有意味。这就是艺术劳动的魅力与价值所在了。比如,97年秋季嘉德艺术品拍卖会,潘天寿的一只苍鹰,便由200万叫到270万。苍蝇,本来生活中令人生厌、当在扫除之列的虫,经白石老人一番描摹,仅巴掌大的一只,0.1平方尺的画幅,便由初起的5万飙升到17万。这消息由林凡教授第一个告知我。而我的问题是:270万人民币能买多少只西部长空的苍鹰?17万又能购得多少只弃之不迭的苍蝇?

自从美在艺术中诞生,审美的眼睛总是这样,不要活物要死物,因为那画上的“死”,其实是一种栩栩如生的另一种高级 而永恒的“活”。艺术的赏玩者,总能乐乐陶陶地从中品味出新的生命和新的意味来,并视作一种独造自然的终极享受。这就是艺术美的诱惑了。

艺术佳作所以动人心弦,是因为美的诞生,终须要艺术家的大智大慧,用大技大巧,采自然界万千精华倾心酿造,它高度提升了自然美、又诠释了自然美,非凡人所能造得,这就是艺术美的重要了。然而我要说的是,从林凡的画作里,我悟出了艺术美何以高于自然美的奥妙。林凡的一幅梅花,在我客厅里端挂,走马灯似的新朋老友,文学、音乐、戏剧、影视、舞蹈、美术等各路名家,凡到寒舍一晤者,无不注意到它的存在,赏踱流连画前,嘤嘤嘁嘁地这样那样评赞一番。

及至临走,也掩不住对此作的景羡与留恋;有些画界的高手朋友来,甚至干脆就是品赏林凡的雅作,而每每忽视了主人的存在。我的大小厅堂里挂出的画,不乏大家大作,而林凡的梅花,却如此这般地醒目和耐人欣赏,乃我所始料不及。通过这幅梅,通过观赏家们闪光的眼睛,我方知画画的林凡,比教书的林凡还要非凡。一叶变而知秋,想必业内人士“重新认识林凡在中国书画界的意义”之说,亦非空谷来风。

我惊异于林凡何以有这样一幅梅。这种艺体太古典,却能开在现代人的心上,仍不显陈旧、泛滥与眼熟。我翻过许多古今画谱与画典,观瞻过许多画展画廊,林凡的这棵梅并非改头换面的似曾相识,真格属于他自己艺术的戛戛独造。静夜,孤独的灯光下悄看这梅花,便有瘦影扶疏的枝桠一边由远及近探向心灵,一面绽开着密密层层的飞扬的意绪。精致的花朵和细蕊带着入微的抽象,极工笔又极写意地扑来看不见的泥土和木质的清香。

一首简洁而复杂的风骨进行曲,枝枝无雪,却弥漫着雪意;瓣瓣无风,却似有风吹送来的素朴、单纯、宁静、平和、快乐的春色。踯躅画前,好像自己在静夜思中,似哥德巴赫那般猜想,在林凡先生某一页情感档案的深处,一定珍藏着一个唤作梅的或者开着与梅朵一样芬芳的妩媚女子。他们邂逅于祖国大好河山,踏白雪游梅林或迎清风倚梅枝或饮寒露吟梅花,经历了刻骨铭心的梅花精神的洗浴。否则,他的梅花何以如此惊世骇俗又如此柔情万种,他的笔法何以如此鬼斧神工又如此恣肆流畅,他的构型何以如此严谨有度又如此灵动飞扬,他的色彩何以如此深沉冷峻而又如此秾丽温馨?

创造的动力对艺术家来说各不相同,我所以敢于在这里幽他一默,张冠李戴地为他智慧和灵感的泉水找出美丽的源头来,恰恰因为儒雅朴讷的林凡人格与人品,一如他的梅花和画风,有着严谨、深厚而高洁的法度,芸芸众人已然皆知,亦有风骨朗健血肉清明的梅花为证。我向来认为,在中国,判断一个作家的人文品格要看他如何写魂;判断一个画家的人文品格则最好看他如何画梅。有人不画梅,那么就看他用何等画境去梳理笔墨、线条与色彩的羽毛。而林凡是真真切切刻划了梅的,并件件都似经过了飞雪与徐风的剪裁。原来那唤作梅的或者有着与梅一样芬芳的妩媚女子,正是他所钟爱的赐予他生命与激情的大自然的魂魄,卓尔不群的梅花,显示他举法求变、善造独创的风流。

自古雅士多风流。林凡的风流,在于撷圣贤之文化,采天地之灵气,得禅宗之寂静,绘万物于盈尺。林凡的风流,在于学贯中西、融会古今,承继传统又创化传统,独标新异又张扬个性。林凡的风流里有天地人在合一,有花鸟禽兽虫鱼在媲美。林凡的风流,当然不只是一枝梅。

《红梅椅石》

中国人,颇有些喜爱林凡书画的。他的书法,可谓独一无二的“林”体,没有争议。也很有些后来者,在刻意摹仿他的,前景壮丽,但似有待于得其环中,渗透精髓。唯独他的画,有人曰“林式工笔”,有人唤作“林式写意”,双方争执不下。曰工笔者,大抵是看重了林画倾物、倾美、亦倾理性、自然性的一面;曰写意者,则是看重了林画倾人、倾情、倾志,亦倾感性、倾物性的一面。

双方各执一词,争得面红耳赤,一度掀起过不温不火的论辩波澜。林画属性何在?我首肯中国画界较为流行的看法——林式写意工笔画。初始时我也曾疑心这种定位,又是息事宁人地综合甲乙见解的一种中庸,后来仔细揣摹验证,这中庸用在林凡身上绝非那种经年贯之的策略,而是穿透林画骨髓的美学见解。

当你览阅林凡那洋洋大观的画作,缤纷迥异的状貌便拢合成一个明晰的整体。工笔画墨线与色彩的精雕细刻,写意画风骨与神采的豁达大度,象中国美学思想形神兼备的响亮的鱼饵,钓在我们眼睛后面的脑海里。然起伏在审美大脑的海面上的,又绝非是一个鱼钩上并肩钓着的工笔与写意这两条鱼,以各自的方式活跃在同一个画面里,而是历经“工”为雄、“意”为雌的良性杂交技术,衍化、脱生出来的一整条活蹦乱跳的艺术美鱼,作为味美肉鲜的整体美学存在。林式写意工笔画,便如此这般诗意地愉悦着犀利委婉、浃肌透髓的美的钓钩。

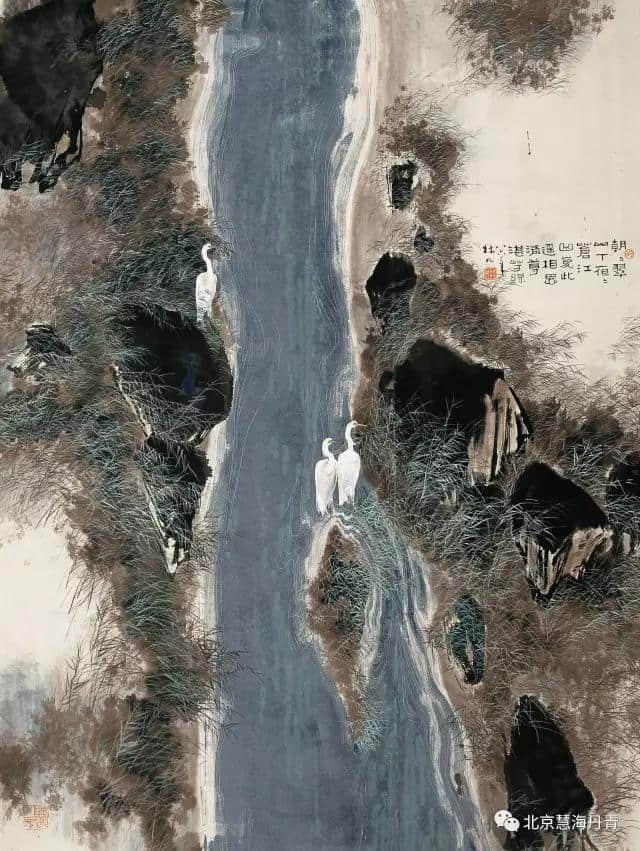

在林凡不同版本的精美画册中,他浑然天成、妙意横生的笔墨挥洒之处,山水有情,花鸟有灵,草木拟人,引人入胜的不独是柔情万种,读来尤若闯入蔚蔚大观的创造美学的课堂。

《春暄》

林凡的画,有人生四季的旋律,春与秋的唱舞,夏与冬的鸣眠。《春暄》(366×120纸本——1990年由天安门迎宾厅收藏),那乾坤与山河的腹部,被灵性的色彩涂抹得逼真而抽象,生命复苏的白鸽,在春意的冲动里或瞻顾四方,或震颤着优美的翅膀,在意象的伸展中飞翔,令人直想将那展翅的白色精灵连着那摇曳的春意,一同揽入怀中。

《春草池塘》(80×108绢本),春的光影全部活在静谧剔透的水里,几堆绿草拱出水面,又眷恋地低下头去吻那水中的倒影,碎碎点点的绿萍铺成曲径通幽的小路,供那只回归的白鹭轻轻踏过,端立在池塘的深处,扬起桔红的长喙想入非非,似要占尽人间春色。

《春色沿溪渐入山》(180×98绢本——1989年由毕加索画馆收藏),我惊讶于这幅唱春的画,竟不曾点染一丝绿意,占领画面的是炽烈的赭红。一脉抽象的西部山川。一行骆驼驮着柴薪与行囊,由老叟及稚童牵着,正从由春风唱出的河流上穿越,拒绝废墟与荒凉。我由是会意出此画以“春色”命名的主题。而把印象派的现代意绪与色调谐和地汇入中国画的笔意,如此先河独开、惊世骇俗。这或许正是被以“毕加索”命名的画馆收藏的重要原因。

林凡以春景入画的佳作中,还有一幅《春雪》(118×64纸本),亦创意不俗。那几团正在吐出新芽的干虬的繁枝如何精细若氲,那一群戏嬉于林梢和溪边的鹳鸟如何姿态生动,姑且不说,最惹人眼目、讨人喜爱的是“春雪”。那分明因倒春寒之故由雨水凝成的雪花,并未如惯常思维那样,渲染得纷纷扬扬,遁入“银装素裹”或“大雪压青松”的巢臼,竟只被出乎意料地点染成散散淡淡的白色的雨点。

而细飞轻点的“白色的雨点”,又出奇的少,出奇的小,也出奇的巧,只有小小鹳鸟的眼睛般大,仿佛悄然飞舞的不是雪花,而是骚动着的早春眨动的圣洁多情的媚眼。

与摹写春景的作品一样,林凡先生描写的秋景,也善用以境绘心、出奇不意的笔法,负载诗情与哲思。以《高秋》(78×120绢本)写秋的深沉与峻拔。一鹭兀立悬崖,从峰顶蓬勃的秋草中取得慰藉,永不倦悔地眷恋着斜阳。

以《秋潭》(105×76纸本)写秋的斑澜与清凉。一弘清泉细细汩汩,沿质感逼真的断岩梯次而下,流来绵绵长长灿若思绪的红叶,深幽的潭,因积聚的落红的装点而更显深幽。我很愿意把顺水飘流的点点落红当作灵魂漂泊者的梦境,在轻巧如禅思的水中往返,仿若那几块潭边的石头,幽静地裸露出水面。

以《秋雁》(106×80绢本)写秋的轮回与颖悟。黄土壁立,秋草萧瑟,带露凝霜,高远处雁阵正组合成“人”字,中近景一群秋雁也相约拍翅结队起航,尚有几只依然在清冽的水中浮游,流连忘返,似乎再晚些时候方能接到季节轮回的提示、领略秋风唱出的凛冽与顿悟。

《山风瑟瑟》

以《山风瑟瑟》(108×87绢本)写秋的爱怜与生命的顽强。无边无际、形色不一的秋草,随瑟瑟寒风起伏成歪斜的波浪。同伴皆已消逝,唯一白鹇带着它的盛装,独占山石,迎风而立,笑傲苍穹。它所以没有躲避风潮,也不曾退缩崖下,似乎深怀着肥绿变瘦草、鲜花剩枯枝的爱怜与悲悯,又似在与大自然抗争中默默等待与春的阳光不期相遇。

林凡刻意营造的夏天,同样有着别样生命与艺术的喧响。《新潮》(114×63纸本),我以为这是传统工笔写意艺术与当代抽象变形技法杂交的典范。长宽不等、位置不同的矩型石板,被调动成鳞次栉比、错落有致的岩体。线条皆以横向联合为主,美妙的是那大小不等的竖或斜的矩型,竟也或间离或紧凑地成为画面主体视觉——“横”的有机元素。尤妙的是这“横”的视象,竟与或高或低、不流一处的白色瀑布共同生成了外在韵律和内存节奏。

这是画家心中夏的节奏。这焕然一新的视界构型,与竖流不息、横流坦荡的潮水,与这幅画的名字一样新潮可人。否则,那潮水平浅处五七只鹳鸟不会赶来赏玩戏嬉,那八九蓬倚于石板间隙中的竹样的兰叶植物,也不会醉听霄吟、前仰后合。关于林凡所创造的夏天的美感世界,一如他夏日里的短裤和扇子一样说不完。囿于篇幅与截稿时间,不便在此恋战,让我们赶往冬天。

抒发冬天里的意绪,林先生并非只依托著名的《梅花》、《平生一梦到梅边》,亦非我厅堂里开着的那一枝独香。宋无以来,中国画梅高手辈出,名家累以千百计,其硕果也如梅花一样灿烂多姿。在高手翔集的梅林里,林凡那些别样花开的梅,领有一派高风,令人称颂的成为诗心独树。林梅,都似拿笔墨去醮了神祇,如活的一般在世界里摇曳,以迥异的姿态绽放着婀娜的滋味,朗开在岁月与沧桑的枝头,并不停扭转清劲浓情的骨朵,由冬雪的边缘,探伸到美的天空中。

《寒潭吟》

然而对于冬日的图景,先生善于使用自己的眼光,作着与众不同的诠释。他笔墨淋漓的冬天无雪,却有着冬的喻意,亦令雪临之前或雪融之后的寒冷化为透心的清凉。有一幅《寒潭吟》(151×204纸本),开阔的潭边,遍竖无枝无叶也无冠的光怪交错的树木,被自家的根须支撑纠缠着,倒映在深澈的寒潭里。潭水中亦有凋谢的树干与秃桠,与压低山峦的云块遥相呼应,那青紫的云块则含雪欲滴,似乎这边的白鹭一鸣,便能鸣下雪来。点题之笔也正是这只踩着水下枯枝静立潭面的白鹭,它警惕地守护着被寒凉折磨得又小又薄的碎萍。我疑心那听惯夏风秋雨的白色鹭鸶又在无可选择地独立寒潭听雪,然而再细揣度,雪已降落,那墨色画面上,唯一的白色的精灵,孰知不是林凡笔意中皑皑白雪的符号?

我欣赏如此诱人、心领神会的象征意味,恪守法度又自创新格的林凡,似乎总不甘让人一览无余。美的力量,在于含蓄而深邃、神秘而深沉;美的魅力,在于不能一眼望穿、一语说尽、一言道破。我以为这是艺术美学中的重要法则。然而创造大于因袭,个性大于惯性,方能达此境界。林凡深谙此道。

宣纸最知道笔墨突破的艰辛。林凡打破四季界限的,是藤。他的《春泉》(105×77绢本)、《金色的泉》(68×58绢本)、《雨后》(88×70绢本)、《白鹭涅槃》(103×80绢本)、《山藤(一)》(58×135纸本)、《晓风飞雨生苔钱》(143×176纸本——1989年由日本新世纪株式会社收藏),均有不同形态的山藤入画,在画面构造中充任或主或次但不可或少的角色。其中以《山藤(二)》(130×175纸本)尤为可爱。或许因为这次由藤担当该画的主角,林先生画来格外神勇,似从那高不可攀的绝顶处牵来万丈豪情。

只见凌空斜挂的葛藤,密密匝匝各带红缨,回环缠绕不计其数,根根情柔,条条野韧,恍若李清照词中雄放与凄婉的情网,纷展出不绝于缕的情思的枝条,抱缠历史黧黑的顽石。撩人心旌的意境之外,我惊讶于那鬼使神差的技法,不知林先生使用何样的笔力,将那密密长长的藤条画得力拔千钧,似比大自然中活的还要柔韧劲健几倍。

那斜横里回绕缔结向峭石的吊床样的一缕,有绝对值的安全感,令我直想坐上去打秋千。似乎随便捉住其中的一根,都能攀上峰巅。大抵包玉刚爵士也一定有这般感想,否则这位船王兼艺术鉴赏家,断不会于1989年将该画高价收藏。

林画中常作为主体形象或作为点缀的,除了紫色的挂藤,还有水萍、鹭鸶和霜露。萍是碎碎小小的绿萍,却生动有灵性,没见前人画过此萍。鹭鸶是身瘦体健的白鹭,似乎引颈拍翅便能击碎长空,较之行前人肥硕柔软的用笔,林凡自是别具一鹭。

露是天气凝霜的白露,错落有致的质感布洒在草叶与林梢上,浅染浓罩,似每一微粒都可触可摸,此乃与他姓氏一样逼真的林霜。紫藤、瘦萍、健鹭、白霜,总也逃不出他山水怡情的笔墨,皆因为矫健的白鹭,是他少年时代的田园里的影子;碎小的绿萍,是他青年时代命运里驳杂的记忆;坚韧硕长的紫藤,是他盛年以来艺术人生的牵挂与盘绕;而圣洁的白霜,则是他心无杂染、志存凝虑的灵魂显影。这些柔弱渺小地叫人心疼的自然物,被小心翼翼地汇入林氏气象万千的箩筐,也照见画家“勿以善小而不为”、举弱小为泰山、化大千为一缕的大善大美之心态。它们的形象作为心灵的符号,追随着它的主人一起成长、成熟,进入个性化扩张的美学意境。这些紫藤、绿萍、白鹭、寒霜,如同工笔写意朴拙鲜新的画风一样,无疑是属于林凡的。

至于为什么紫藤有时候变红、红萍有时候变蓝、白鹭有时候缩颈,寒霜有时候变暖,则因绘画主题与总体情调、韵致之异而异了。“有形发未形,无形君有形(王夫之《古诗评选》语)为了美的目标,林凡总是在变,甚至不异突破已然固若金汤的法则。

《三思图》

三只白鹭,一只前飞,另两只雌雄相伴,相随其后,在空中仍不忘两情相悦,耳鬓厮磨,而奋飞于前的那一只在偷睨着斜后方的一对同伴,似心有不甘。《三思图》(140×175纸本)之妙,妙在以三鸟写三思,以三思喻人心,又妙在两情相依、不即不离,亦妙在三鹭由于同样相思均处于敛翅滑行的精彩瞬间。但是,更妙在该画绝无前例的构图——

翻译过美国密西尔《飘》、西班牙塞万提斯《堂吉诃德》的傅东华,不仅是我仰慕的大学者、文学家和散文家,亦是一位书画收藏家和鉴赏家,文章中常有出色的画理画论入内,令人深以为佩。比如他论山水画:“寻常,风景是由山水两种要素构成的,平畴不是风景的因素。所以山水画者大都由水畔起山,山脚带水,断没把一片平畴画入山水间……。”

林凡胆小亦胆大,已然用自己创造性的艺术客观,突破了这一亘古运用的美学原理。但见这一幅《三思图》,却是赫然把平畴作为了风景的“因素”的。不仅把一片平畴画入了山水之间,还将惟妙惟肖、立体感极强的流水和山石连同花草,一同布植于两岸的平畴之上。

如此这般,山水非但未因平畴的闯入与间离而失美,相反却有率然出新之奇观。何故?“别求新声于异邦”的林凡,在传统构图惯性调转思维路线,转换了时空角度,流水、山石与平畴改以俯视绘之,而三只白鹭则为平视。这样三鸟的视角就是观者的视角,于空中鸟瞰着大地,仿佛彼此的思念,只有航行的山水莽野才能容留。凡于《林凡风景画选》中赏析《三思图》者,无不为新颖独特的荒诞构思而惊奇。惜此作已于1989年由香港协联拍卖公司售出。钟爱者诸君便常引以为憾。创新——突破,使林凡踢出了一个现代美的好球,这一脚古怪刁钻。

创新是突破的制导器,林凡的突破无处不在。明代美学家唐志契,以画理画论名世,《绘事微言》里就说:“人物、花鸟、鱼虫,古今皆为写真。山水在古代也是如此。人物得画出是何人,花鸟得画出是何花、何鸟,山水也要画出是何处山水……。”而林凡却有意无意,成为这一古代法理的异端。林凡的大多工笔写意,山不分南北,水不分四时,花鸟不辨名类,人物也不论贵贱,常以服从织境造韵为紧要,唯美丽旖旎的艺术效果是瞻。故尔他的花,常是无名花;草,常是无名草。《山溜泠泠》(103×80绢本——1992年由德国飞玉禄艺术馆收藏),仅几许叫不上名称来的或蓝或绿的山草,便把那无名的石山、无名的苍树连同老根,烘托得玄黄纷披、古韵灿然,这是一草润天色的魅力。

另一幅《雨后》(88×70绢本)干脆以本不知姓甚名谁的数种草本植物绘形造境,氤氲的意韵摇天彻地,把个无名草渲染得比有名草还要国色天香。那上面居山弄水的或叶或草,技法细腻到每一神经末梢似乎都汲满了水份,仿佛山风轻轻一碰,水份就要从叶子表面的毛孔里溢出来。在画的腹部地带,仅那片茂密密毛绒绒的野草,便花去好些功夫来描绘,漂亮得好似让人一踏,便能闪身掩了进去。我真想在那里承接夜露,尔后醉眠。这又是无花草自浓的化境。

以无名花草酿制有名的品位,应物象形,随类赋采,诗意美嫣,件件桩桩。林凡那些蕴藉清新、不因旧法的画作,大概使用的是何绍基的毛笔、苏东坡的砚台、董其昌的丽墨,兼以当代工艺无尘无菌、甘醇清冽的优质矿泉水所调得的吧!握有法而无法,视无法为至法,乃古今艺术制胜之道。林凡的然。否则,何以如此工佳意灿?又何以每作必有新念,每唱必有新词?

画,跟美一样,有谁不爱呢?铁血情肠的鲁迅先生爱诗文,亦爱画。他爱画,其实也跟爱美一样。他的朋友里,有文人,有墨客,一定也有不少的收藏。我疑心那著名的《野草》之二起先是那位墨客赠与鲁迅一幅画的名称,后来被他由感而发的作了文章,成了书名。中学时候,同学们受师之命,模仿《野草》之一的《秋夜》,各写一篇作文,看谁模仿得像,开头是这样的句子:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”我家没有后园,也没有枣树,于是我就写——“在我的梦里,可以看见眼前有两汪水,一汪是月光,还有一汪也是月光……。”

好看的女老师定睛瞧着我,冷冷地吐出半句:“好-哇!你竟敢把作文写成……?!”我对鲁迅印象深,起初便是由于这个典故,也因为生平第一次模仿,便是先生的文章。可女老师却说这不叫模仿,令我躲在课本后面出了一身汗。然而我那作文又是课堂上唯一被从头念到尾的一篇,同学们都知道这是一种表扬。现在看来这并不重要,重要的是从老师诲人不倦的作文析例中我明白了何谓模仿、何谓抄袭、何谓剽窃,以及三者之间极易模糊的界限。

比如:写成“在我的前园,可以看见里边有两株柳树,一棵是槐树,另一棵也是槐树”的是模仿;那把两株枣树改为三株的是剽窃;与鲁迅家中一样有后园、也确有两株枣树,也如法写来的(一女同学就这样抹泪申辩),也是抄袭。诸如此类,模仿、剽窃、抄袭,是三种程度不同的雷同。由鲁迅先生的枣树想到林凡的书画艺术,他那富于个性化的书风画风,不见泥古不化的旧痕,遍布自我更新的锐勇,想必旧习与新知,已然深植于纤毫中了《林凡风景画选》,无论怎样反复审视、挑剔,断找不出板桥的竹叶、石涛的兰草、关仝的水流、巨然的山林、天寿的鸟禽、白石的鱼虫、昌硕的花枝、宾虹的羽毛。而浸润画中的,唯有大师们活着的创造精神。创造,想必是林凡斧开心智、炳笔常新的男老师或女老师。

书香门第出身的林凡,早于五十年前的少小时代,就曾得高师指点,千百次翻来覆去地描摹历代名家经典画本。如同他的书法,都是以少驭大的童子功。如同一束花朵,美貌是由根部生成的。那生起了美的根系,是临摹历代精品而获得的扎实基本功,是博大精深的中国传统技法与西洋技法的融合,它们生长出的茎和叶子又尽采养料、水和阳光,涵养出了硕美的艺术花朵。林凡的绘画如此,书法亦不例外。

他的书法造诣深厚,篆隶行草俱有口碑,尤以行草骨劲魂逸有颜真卿、何绍基之风,又兼清道人弘一笔意而自成面目——林书。

林凡习画早于书法,但绘画的成就却脱胎于篆隶行草精致大气、深刻圆融的运笔。然书画艺术的并辔精进,则双双得益于古典诗文的修炼,以及禅宗文化的涤养开悟。每每与之对谈,生性温和朴讷的林凡,一时性起,那绝少烟酒污染的绯红的舌头,会随时从不知何朝何代何人那里采摘来一些绝妙诗句,娓娓道来,条分缕析,与你共赏。而脱口诵出或随手写出的诗句,大多都从书架上诗词典籍中找不出的记忆,可见林先生对历史文化搜寻与研修已超出惯常范畴,非吾辈所能企及。

即便是以拈诗颂对为擅长的书画界,如此这般海纳古今的真雅士已然罕见,林凡可为其一。而渊博的学养又每能即兴作出属于自己的古典诗词,锦心绣口,信笔呼来,这一方面,让林凡独高。装帧秀朴典雅的《林凡书艺》书写的诗词,便不乏林凡的自作诗。“青山白雪千秋品,铁马金戈万里雄”;“些许微吟成感慨,万千高调亦沉沦”;“且学虫鱼成事业,独依草木做神仙”;“有酒有诗一摇曳,无叶无花六十年”。把艺术道路的执著苦恋,化作痴迷的人生况味军旅深情。“诵罢千经倦不支,青灯寒雨漏声迟;朝来自判禅机误,改课南华习楚辞。”写出了人生苦短、学海无涯而需不断校正思维罗盘的洒逸之情。倘仅止于此,林凡也只是个书画家出身的旧体诗人,或反过来谓之具有诗人品味的书画家,只能令人感叹,不足令人惊叹。我惊叹的是,他那以诗入画的本领,已然别有修养、炉火纯青。我们的诗歌前辈苏轼早在宋代,便评赞他的唐代同行王维“诗中有画,画中有诗”。

那诗,不仅是画在纸上的,且能题在画上。此类艺术,唯中国独有。王维认为画中的题诗,一可点题,二可补白,三可诠释艺术内蕴。如此对照,我以为林凡三点做得都好。“楚天有客夜吟凄,木落青枫碧水湄。歌哭一时忘孔墨,江山满纸任驱驰”,该诗题于《谷音》(78×220绢本——1989年中国第一届工笔山水画展一等奖),似两行彬彬有礼的老式布褂上的结扣,令画作频添雅正之气,秀润之美。《高秋》。(见前述)上的两句“摇落万方同一慨,高秋独立恋斜阳”一出,拟人化的白鹭与峭山劲草的隐喻,遂立生新意,愈显高标。有一幅新作书法,装裱时过于靠下,故上方空白过大而明显失衡,成为废纸。林凡则一动灵机,观照体悟,倾一天时间题一首长诗,解心释意,洋洒其上,美布其间,顿显字朴诗丽,大气盎然。该作因点石成金之手,反倒歪打正着,成为精品,画展期间被人高价购去。

遑论必然与偶然。不在绝途中放弃每一种创造的可能,乃林凡天性。。关于国画题诗落款,我由是作想,以画缀诗,应因人、因作而异,不可因古人视其为“文人雅证”,便不由分说,趋之若骛。绘画面貌可以含蓄得“不著一字,尽得风流”,也可以诗词点化为“似往忆回,如幽匪藏”(司空图《诗品》语)。不以诗害画,不以画掩诗,相互映照,相得益彰,是为得之。尤要紧的是,画好,还须字佳,诗句也要妙,方能形成美的集合、韵的布陈,一如林凡这般。也一如文理画论兼通的李存葆所言:“境界至此,林凡、刘大为、范曾,皆已不独是书画大家,而兼学者之大雅。正是学者之风范,颐养提扬了书画之高格。古今书画有此格,书画便不是物化之境。俨然文化之景。”

前谓林凡所称“书架上诗词典籍中找不出记忆”的骚文丽句,有一部分是来自齐己。齐己乃唐朝末年一代高僧,禅境通达,悠游林下,诗玄文妙。经林凡提示,方想起泱泱唐五代诗里似乎有他。中国人除崇尚物华天宝,还不忘人杰地灵,文化人便常以故里文化偶像为寄托。当文人墨客以故乡拥有孔孟、老庄、荀墨、李清照、蒲松龄、辛弃疾、屈原、李白、杜甫……为荣耀时,林凡亦心怀不甘一无所有的淡淡乡愁,在湖南益阳故里寻觅并抱定了齐己。那一日我与文艺评论家朱向前教授又临林府,切磋诗文,林先生开门见山对齐己津津乐道,所赠新版《林凡书艺》,录写多为齐己佳句妙对。兴犹未尽,遂随篇翻页,中指滑动,用湘中普通话提词捉句诵唱不休。仿佛他言必称“上人”的文化偶像、似乎齐己在场一样,这样,竟仿佛找回了自己遗失的童心与诗心。“溪山无伴过,风雨有花飞……”意简境深,洒脱超逸。“水边无伴立,天际有山横”,“无人来问我,白日又黄昏……”清极高极妙极,绝大禅境。

当林凡掉入他的齐己里不得复出,我却睇神凝思于齐己上人的诗境,何以能被林凡用笔书禅入纸,书写得那样禅意迷离呢!上述几对齐己诗句已在台湾岛拍卖。另有方方正正一个“寂”字,繁体异写,逮意象形,字幅外题材了一句:“寂寥中影迹,霜雪里精神——齐己上人此句真堪为上人一生写照。”林凡把它送给了台湾证严法师。难怪通晓古今文化、熟稔中外书画的台北证严法师,竟也对此爱不释手,在圣殿内挂上挂下。如是叹喟:“这‘寂’字如动如静。仅此一字,便写透禅之精神。”

然林凡又岂一个寂字了得?爱一个人,就为他写一册诗;爱一种境界,就为这种境界编一部书。林凡六年前发起成立“齐己研究会”,并以齐己诗歌肇始进而全面研究华夏僧诗,与他的另一位益阳老乡周艾若教授联袂主编《中国历代僧诗全集》,著名电影艺术家、中国国际文化传播中心负责人王影女士亦躬亲其事、煌煌然2400万字,60巨册。齐己之诗和“拈花微笑”式的禅境,就这样走入了中国迄今最大的诗歌总集。从浩瀚藏经与典籍中,梳理出万名禅门诗人六万首诗作,缔结成篇,近万名作者生平小传撰写,尤为艰辛。这时候林凡已然不是为了他的齐己,只缘让“诗书画友、后代子孙,更广博而便捷地谛听弦歌诵习他们的诗艺禅音”(林凡语)。我以为林凡也是在拨乱反正。诗给禅以形,禅赋诗以意。无论僧诗还是士诗,它们首先是诗歌,自然具有诗的智慧与情采。中国历代写诗的僧人,如贯休、皎然、齐己、法宣、仲殊、慧洪……,理所当然地堪称为中国大诗人。不能因为他们所事不同,安身立命的居所不同,便视若等外之品。其实恰恰相反,如同唯心主义推动了唯物主义的发展,禅佛的“空、寂、玄、灵”境界也推动了唐代以来诗画的发展,禅诗互入、禅画互入的文化融合,增益了艺术的哲理意味及浪漫色彩。成就了刘勰、叶燮诸人津津乐道的诗文书画创作的最高美学原则。只是那重士人诗画轻僧人诗画的历史,把无数僧界诗人佳作好端端淹没,拒之于编卷门外。《唐诗三百首》不乏士人写的禅诗,却绝少真正的僧诗。僧诗在卷帙浩繁的《全唐诗》一类巨著中,也并未收罗赅备。林凡与周艾若主编《中国历代僧诗全集》,亦直言不收王维、孟浩然、贾岛、苏轼、黄山谷等士人创作的禅诗,绝非与历史斗气,还以颜色,而旨在腾出篇幅,全力抢救被历史风沙无情湮没的绝代僧诗,还中国文学编撰史以公正,以填补诗海遗珠之空白,丰富我国优秀历史诗歌文化之库藏。无怪乎名誉主编赵朴初先生也忙不迭地题写书名、撰写序言,言称此乃“无上功德!”并发动了全国佛教界人士协同鼎力,为诗佛两界文化盛事推波助澜。

当我始读《中国历代僧诗全集》第一卷《晋唐五代卷》,那每面翻溢的墨香,仿佛林凡及艾若、王影和50余位专家、教授,1800个日夜煎熬出的心香。我竟渐渐冒出佛禅学子,是中国文化史上最活跃、最优秀、最庞大的古典诗歌群落这一念头来。面对枯燥诘倔的大量经籍,他们敢于创造,勇于摆脱早期佛教的法理繁苛,用诗词歌赋这一活泼的文学形式,对经籍作出感性化的诠解,“借山水之灵秀,抒一己之幽怀”。那哲化了的天人宇宙,文化了的草木山川,物化了的童心灵境,启悟多少家国之念、江海襟怀,又濡染多少诗书图画、文章事业,似应重新审视,深加探究。然而我由是想到林凡书画中不泥旧法、不戴重枷的创作精神,竟也似乎更多来自感山化水、物我两忘之禅境的砥砺从“才如江海命如丝”(苏曼殊语)到“独立人天泪自垂”(八指头陀语)再到“大叫一声天地宽”,林凡的艺术胸臆与审美观念循此获得了解放和展拓。

伟大的艺术家必然是一个伟大的学习者。尼采在《曙光》一文中对“学习”有新解:“学习就是——自己使自己有天赋——”。林凡书画的成长与创造,青年林凡、中年林凡以至当今林凡艺术的跳达与演进,倘仅仅证明含辛茹苦而有效地学习能够通向成功,便不足为奇、为训。林凡能够对我们提供帮助的另外一个意义在于:艺术家在成功之后,更应一贯地保持艺术的清醒和潜研深磨的率真态度;在一步一重天地地迈向另一重天地的过程中,都满含新知识、新境界的渴望;在跨越前人、超越自我的每一步,都绑紧并踏响见强思超、见贤思齐的步伍;让自己笃志前行的第一段轨迹,都滋生出新的天赋与才华。假如这样说来不明白,我愿意借用李存葆对文学意义的阐释作为后援。林凡对书画艺术的进取态度,颇像李存葆对文学的追问。“在《高山下的花环》以智慧朴拙鸣响新时期中国文学晨钟之后,他没有醉卧感天动地的‘欠帐单’而擦拭壮士啼血的‘哑炮’,继以孔孟之思老庄之境唐宋八大家之韵,飞扬时代与个性的灵墨,从沉韧的情海里打捞出《鲸殇》、《大河遗梦》、《从洗手图想到的》、《捕虎者说》等一应举要治繁、含宏汇萃的散体美文。故此,凡大家的登攀,常常都不是由羊肠小道向山峰的登攀,更非抱孤峰而讬生死,而是由一座山峰向与之相近的另一座山峰的联进,精血互补,意气并通,形成连绵超拔之势,方能‘汪洋恣肆,钩深致远,才能在艺术车轮的飞转中化肥硕为精腴,化精腴为鲜美,面世独响”(转引自拙文《世纪末期中国文学的钟与鼓——当代散文之体察》)。林凡也正是如此这般经年沥血研习、咳精营造,峰回路转、别开新境,在诗、书、画、文之林中,获得天工任取、江河任借之自由。

自由之美乃大境。艺术家每一个新的构想与创作,总给企盼的眼睛以诱惑。比如林凡厉兵秣马的《十二佛图》,计有《佛惑》、《佛嬉》、《佛涅槃》、《佛濯》、《佛浴》、《佛思》、《佛渡》……,意欲将历史传说中的诸佛人格化、人性化、生活化。在西方美学中,尚未面世之作因其神秘性谓之“审美召唤结构”,而观者尚未阅读前的好奇心理则被唤作“审美期待视野”。

《佛惑》

无奈面对林凡,我的“审美期待”显得有些脆弱,遂敦请他提前将我“审美召唤”。林凡亦无奈,辄将草图一一示出。入我眼眸的是些草稿白描,每人占一整张纸。女神们看上去比我的想象还要年轻、风流,个个显得纯真恬淡、思绪深沉,各有各的活法,各有各的心境。虽尚未细描、设色、渲染,已然形神初绽,或迎风含露,或倚山禅思,或伤心悟道,或临流濯足、或揽月吟诗,或伴溪读书,或抚琴戏鸟,一人一面、各不相同的躲在画卷里竞展神姿。然而妙,妙就妙在洒脱自由,又是那样典雅含蓄、婉丽深邃,好似由远古神话进入《诗经》又从《楚辞》里跑出来的。然而高,高就高在不画美目成媚眼,不画细腰成蜂腰,不画丰臀成肥臀。如此避掉了浮华薄俗,便不致将工笔重彩画导入鸳鸯蝴蝶的“艳料”。林凡善以自由之笔、天然之美写大雅,创高境。我不禁设想,以先生名闻遐迩的人物刻划功力,倘假以时日,布以高古俊逸笔法、清新潋滟色彩,中国工笔重彩人物画廊,当会再一次细数新收获。我如此信心满怀,皆因为工笔重彩人物技法,正是林凡生辣惬意的看家行当。中年时代令他雄登画坛的奠基之作《送饭》、《张骞回京》,以及专写仕女情思的《海祭》、《佛惑》、《子夜吴歌》等十余力作,一经展出便多由中国美术馆、中国革命军事博物馆及外国博物馆收藏。

白描《送饭》全图

林凡对工笔画的态度,一如他的人品与治学,极其严谨而勤勉。造诣精深、瞑心孤往,每一形象都殚精竭虑、高度提炼概括,每一笔墨都倾其心志凝蓄蕴藉,正所谓“十日一水、五日一石”,以一驭万,精心炼制。有时候仅某一细小的局部,就甘愿一直站立付出七八个小时的艰巨劳作,每次进入创作时,往往不思茶饮,疲惫疼痛的身体一坐下,常常难以起立。画界有云:人过五十不事工。然而林凡已逾花甲,仍乐此不疲精描细镂,侍弄工笔,伤精熬神,不作巧弄乖。每令业内同仁感动爱怜。因此作品细腻厚重的境界与品位,非一般画家所能达到。他所得到的美的回报,便是那出神入化、美无尽藏的烂漫世界。

所以美,是有神经、有感觉的,像正义那样公平,谁肯为它舍生付出,它便让谁身心俱释,一念常惺。因之美,就像科学、生命和宇宙,最喜爱能够将之推向前进的那些出色的灵魂。美,也常常为了它的真爱,让真爱它并把它推向前进的人和作品,有所附丽,笃生光芒。

观察古今,美之前进,离不开思想的观照。大凡能在文苑画坛独占一席之地,又不易被历史大浪淘逝者,均需有两把兵刃牢握在手,一曰创作实践,一曰由实践升华又能指引新的实践的美学理论。创作实践与美学理论,乃艺术长剑之两刃,缺一则不能劈古开今,寒光四射。画家似乎尤其如此。凭记忆能屈指数得出的,盛唐王维、北宋苏轼、元代赵子昂、明末董其昌、近代潘天寿、当代的范曾、刘大为、林凡。无不以艺术实践与艺术新见这柄双刃剑,开启着标举春秋的时代山门。美是主体,又是客体。美是力推山门的那只手,有时候也扮演门拴的角色,拒伪美于门外。

有人说林凡与范曾,各有千秋,在中国画界的地位,依赖于亦书亦画亦理论。我以为走向21世纪的中国书画创作美学,要紧的是遵循“笔墨当随时代”(石涛语)的古训,而非要穿着祖宗衣、吃着古典饭、舞着传统墨,保守旧制。但传统与旧制的突破,首先需要仰仗理论思维快步小跑地抵达艺术前沿。林凡发表于《中国书画》、《中国画》等杂志的百余篇学术论文,如《北派山水画研究》、《并非寂寞之道》、《非“艳科”说》、《意工》等,便属于文理并茂、发端新见的前沿之作。他的《春来花鸟莫深愁——中国花鸟画创作谈》,便颇为本刊(《解放军艺术学院学报》)增辉。林文大胆剖解当今画坛一些新的繁苛法理,比之古代法理还要沉重无益之弊端,乃发“迟之今日,也还应当鼓励解衣磅礴、纵马驱驰、一往无前、探求不倦”之呐喊。及至三审,解放军艺术学院院长兼《学报》主编、学者范迁宇先生竟也为林教授纵马书画、驱驰新境的姿态所感佩,吟咏以“情到深时无赘语,诗成大道有禅音”之句,嘱我转赠。

《夜溪》

时代的书画艺术是创化传统、同等竞争的艺术。艺术美的进步,当代书画各流派的出路与生机,比任何时代都亟需深层次的理性思考、亟需理论的自觉和自觉的理论倡导。在中国书画现代化的过程中,似林凡这般书画并茂、诗文俱佳、艺理兼备的学者型大家,不患其多,而患其寡。林凡影响最大的是林式书法,反响最大的是林式写意工笔画,而他渊博的学识,绮丽的诗文,出色的书画教育艺术,开放性的美学理论,以及风格化、个性化的艺术探索,等等,皆可视作他翱翔山林、造诣非凡的营养基。正是诸如此类艺术美的追求与硕果,才造就了纯粹的艺术的林凡。

倘把林凡移入当代中国书画茂美的森林去考察,林凡便不只是他一人,而是一种现象。倘从学科立场出发,林凡现象无论作为个案研究,抑或整体研究,都不谋而合地昭示着,古典派、现代派、学院派的书画作风,正被当代精神的时空所打破、所兼容、所消解、所整合、所超越。由于主体意识、技术品格、人文学养、知识结构、审美观念、艺术思潮、表现手法等有内部特征的集约性介入,艺术风格与流派之间的间离与互补性越来越强烈,但在技术上无不演变得越来越细致化、精工化,技术美学开始重新夺取王位,显著地统治全部创作过程。在高水准风格化和个性化的前提下,绘画创作的纯粹劳动时间,画家投入的智慧和灵感,画面线条造型的精致细腻程度,色彩的单纯与丰富的变化渲染程度等等,变得越来越重要,并正日益成为艺术价值、收藏价值、市场价值判断的核心准则。工笔画是这样,写意画亦不能例外。一挥而就、俄倾便得的“即兴”派,与精雕细镂、层层点染的“制作”派,显然后者开始苏醒,并渐露在下个世纪独占风潮之象。林氏写意工笔画,以古曲派崭新意义上的回归(技法)、现代派精神灌注的寻找(观念)、学院派文人绘画语言的转化和运用(风韵)冲破了传统方法与前卫方式的本体混合观念,拓展了国画艺术的美学空间,故此林画从艺术理论到技术操作,都形成了一个比较系统科学的流派。因而,虽强调形式,也并不给意境内涵的深化带来损失。因为毕竟,这是悟透禅机、跨越世纪的美的仪式。美像美的眼睛和地球,旋转灵活,并且有力。

清代诗人袁枚曾以诗文比喻书画:“一切诗文,总须字立于纸,不可字卧纸上。人活则立,人死则卧,用笔亦然。”林凡便是这般用生命的动态,让美的艺术活在纸上。而他,则成为立在纸上的诗人。

每每赏读那被笔墨外形、内蕴创化的美,那美的境与神会,真气扑人,便自然想到大头颅的黑格尔,他所以把美学与他茂密的美髯一样始称为“艺术哲学”,是因为艺术是按照美的规律创造美的唯一手段。

艺术的创化与突破,大多出现在社会文化需要和艺术内在逻辑的交叉点上。处于这个交叉点上的美往往最动人,因为它朴素得像真理,也像文物。而美自身,不是社会文化的真理,却是艺术文化的真理。美与科学的真理一样,既是已达到的结果,又是通向达到结果的手段。我于是张望一下立在纸上的林凡,为了已达到的美的真理和通向这个真理的美,他“应目、会心、畅神”的笔墨,在结果——手段——结果之间活着,往前走,并且抱着美,问个不休……!

笔墨声声,盘古开今,提扬未来。疾徐万里乎?莫道真美无法罗列,大美不忍堪摘!

艺术鉴赏网编辑:刘丽丽