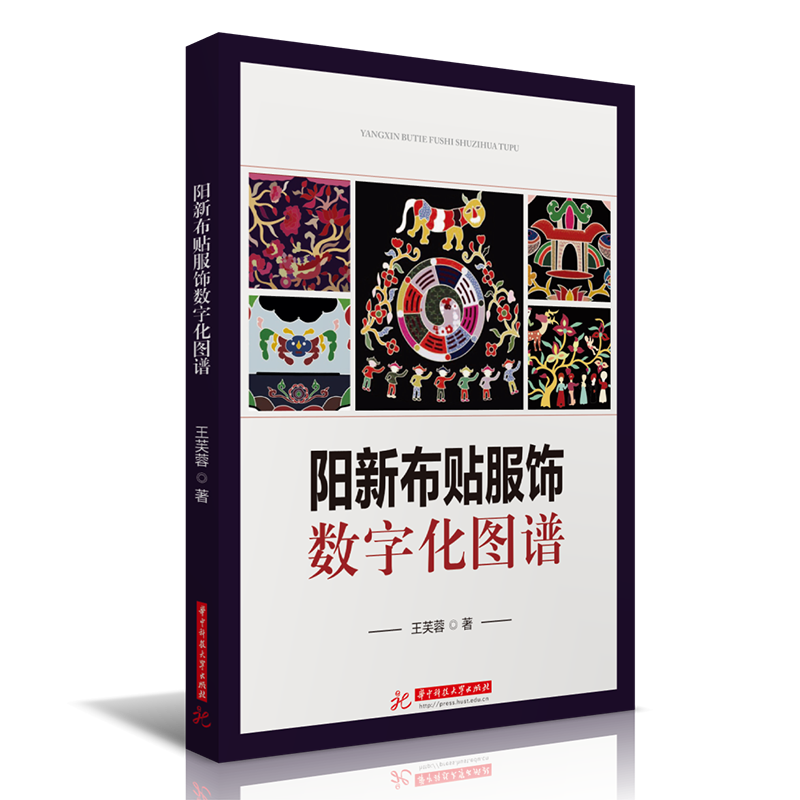

「学术研究」《阳新布贴服饰数字化图谱》论点及成果

来源:中国艺术鉴赏网

作者:尹关山 学者

阳新布贴自1985年被发现问世,2008年入选国家级非物质文化遗产名录,并伴随着本人的相关文章和阳新布贴三卷本(理论卷、图析卷、图谱卷)的先后发表以来,陆续引起了省内外一些有关人士的关注和研究。日前,由华中科技大学出版社出版的湖北理工学院艺术学院教师王芙蓉的《阳新布贴服饰数字化图谱》一书具有一定的建树,以下拟从该书的几个论点及成果予以赏析。

首先,该书提出“中国最早的布贴工艺叫丝绫堆绣,材质是丝绸,起源于唐代”(第2页首段)。以往的中国工艺美术史类典籍在记述织染(或布、线)类工艺中只有印染和刺绣,而无布贴一说,至多也是“挑补绣”而将布贴一带而过,这里的“挑”实属刺绣的一个分支即“挑花”,“补”即指布贴。在阳新布贴(包括这一民间工艺及相关文、著)问世后,才有了“布贴”甚而“阳新布贴”的记载。王芙蓉在该书中将布贴归为贴花唐卡中的丝绫堆绣并源于唐,我们暂且撇开她的归类和起源能否成立不谈,单就其划分的依据性和科学性,便是一个有趣的话题而可资有关工艺美术史家一起来论证并廓清。

再就是关于阳新布贴的历史渊源,王芙蓉从阳新历史上区域隶属的变更及移民史,特别是元末民初的“江西填湖广”的角度探寻,推断出“阳新布贴起源于明代,且几乎是从江西迁徙而来或者受江西民间布贴的直接影响”(第2页第2自然段)而“起源于江西”(第159页末段)。为了阐明这一论点,她从“阳新地区人口的构成”(第2页末段)到阳新方言“属于江西……赣语系”(第4页首段)以及该书引证的江西30余例布贴涎兜图样与阳新布贴图谱比较“发现二者具有极大的相似性”(第4页3自然段)。

即便从现在的地理位置看,阳新自东南的富池口环绕至西南的枫林、木港、排市、洋港及龙港金竹尖一带仍然紧邻着江西瑞昌与武宁,与之相邻的结果势必存在交通、商贸、通婚关系,这种相互密切的影响必定也会反映在民间工艺上来,而且在我们所收集的阳新布贴实物中确有出自江西媳妇之手,所以王芙蓉的这一论点不无一定的合理性。

诚然,民间布贴本是一种极为普遍的全国性现象,其实用物多见于寄托母爱的孩童服饰、乡村婚嫁和农妇生活等,这种实用性又决定了其图案的吉利祈愿意蕴即中国民间普遍喜好的汉民族吉祥图样。同时,由于民间各具乡风的有所不同,以及区域对生物(图样)等的崇尚侧重,也会显现一些各自的地方特色。另一方面,阳新虽然与江西的关系密切,但其地理形势又在东、西、北大部接壤于古楚,故亦不可简单地定论为阳新布贴“起源于江西”,这一点是必须加以说明的。

其三,作者本着自身的职业特性和使命追求,将阳新布贴的一些实物图式,从服饰的角度着手采用现代科技手段将其数字化解析并进行谱系性的构建,至少从利于教学来看显然是一个富有积极意义的创举。同时,她还提出“阳新布贴类布贴服饰”概念(前言3自然段),引入百余图的江西布贴涎兜及湖北省内阳新周边县的一些布贴实物图,丰富了她的“阳新布贴类布贴服饰”图库一并值得肯定。

作者从传统文化的传承出发,认为我们“也要考虑到现代人的审美需求,进行更加生活化、实用化和年轻化的文创产品开发,以便既能与时尚相结合,又能……使阳新布贴更具有新的活力和传统文化复苏的力量”(第159页)。为此,作者在来访中饶有兴致地供看了一些富有创意的既有现代时尚的服装样式且在领、袖、腰及边饰等部位所做的局部传统阳新布贴图案,这种打破了传统的整体性而在现代不复存在的服饰(以及在其他领域的运用)的确是一个值得探求的新的审美方向。

最后,作者在该书中提到“关于阳新布贴的后续研究还会继续”(第159页首段),在此,我们期待王芙蓉有更多深入的探究和教学成果,为阳新布贴的传承做出更加令人刮目的成就。

中国艺术鉴赏网全国融媒体平台信息:

稿件审核:张佑军

责任编辑:林韬