「夜读」幡然有断崖|一段遗逝的绝世悲情

来源:中国艺术鉴赏网北京

作者:傅广典 中国地域文化研究会主任

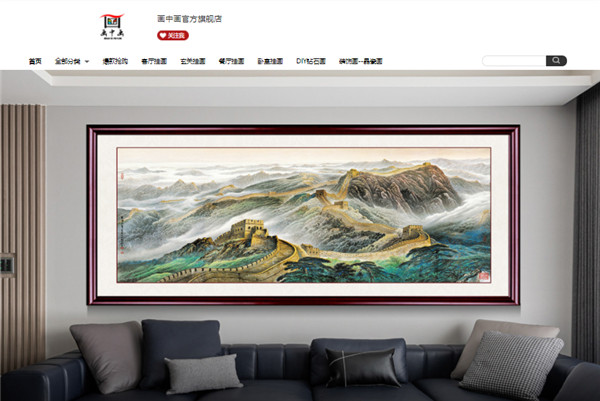

图 《天地之间》 摄影刘予伟

世纪之交的那个层林尽染的深秋,时序重阳。其时我于他乡作文化考察,假九九之俗,登高赏秋,或徜徉山坳,感受沟壑的秋色幽秘;或临风山巅,俯瞰层层波浪状的山脊线弯曲着一条淡似一条地直叠到遥远的岚气蒙蒙的天际。望着五颜六色的岗峦和五彩缤纷的树冠,在秋高气爽的重阳惬意里,既实实在在地感到大自然终极的壮美,也隐隐约约地觉得苍穹之下重阳的九九蕴藏着终结的暗喻。

走上一个宽阔鞍部,一阵微风悄然袭来,裹着节奏舒缓音质清越的铃声。迎风望去,不远处一道悬崖的崖头上矗立着一座造型奇特的四柱八角飞檐斗拱的凉亭。秋阳高照,凉亭熠熠生辉,景致清幽恬静。亭中并无游人,铃声却分明是从凉亭里传来。我判定凉亭上挂有风铃,便揣着几许好奇带着几分遐想朝凉亭走去。

到了凉亭跟前,果然看到朝向北方的这个飞檐下挂着一只风铃。山风时有时无、忽强忽弱、或长或短,风铃也就随风发出断断续续、强强弱弱、长长短短的声响,极像古典的散板雅乐。

站在飞檐下,我仰望着还在随风叮当作响的风铃。风铃形同镈钟已经很古旧了,墨绿颜色,一看便知是铜质的,我的思绪倏地飞到了青铜器时代。在这个时代作为乐器的青铜器莫过于编钟,与编钟相匹配的是编磬。编钟和编磬的音响原理都源自风铃。风铃最初不是金属的,而是窑陶的。再早一些时候还不是烧制的陶铃,是别的什么陶器的碎片,是那个发明风铃世家的先祖,用野藤栓起两块陶片挂在树枝上,风吹过来,两块陶片随风碰撞而发出声响。这当是人类最早制作出的响器。后来才试着烧制工艺陶铃。若干年代之后,炎帝的两个重孙鼓和延发明了钟,自此铃与钟并行发展。到了尧舜时期,一个叫作垂的人比照陶铃烧制出陶钟。进入青铜器时代,陶铃和陶钟自然而然地演变成铜铃和铜钟,较之陶铃陶钟,铜铃铜钟音质更佳,音色更美。

随着人类文明的演进,铃与钟的功能以不同的社会维度演化。铃的演化维度是秩序,是制约与规范,铃即令,依铃而行,依铃而止,成为人类普遍的行为方式;钟衍生出甬钟、镈钟、大钟等多种形制,甬钟和镈钟主要用于音乐歌舞,大钟主要用于铭文志事,也用于报时和报警。在宗教活动中,铃和钟都是法器,用于辟邪和祈福。历数种种响器,大多或是风铃形体的演变,或是风铃原理的应用。所以,聆听风铃声响咀嚼风铃原理,可以品读人类文明。以风铃解读文明,文明就是响动的乐章。

走进凉亭,赫然看到亭中央立有一人多高的大钟,钟体上有大篆铭文:幡然有断崖。凉亭四面通透,座向朝南,门楣上有一匾额,上面是3个阴刻大字:幡然亭。正楷字体,中规中矩。悬崖崖顶立着幡然亭,亭中钟体铸着“幡然有断崖”铭文,想来凉亭与悬崖似有某种关联。我细步走到悬崖边,小心翼翼地俯首向下探望,山风从崖下贴着石壁直冲上来,顿感后背发凉。我猜想:“幡然有断崖”是表达幡然亭的建立基于断崖,还是形容幡然的果决与彻底有如蜿蜒山脉戛然而止的断崖?抑或两者兼而有之?

回到凉亭,我伫立在大钟一侧凝视着风铃,心想,当初一定是每个飞檐下都挂有一只风铃的,八角八铃,迎八面来风,山风掠过,八铃齐作,宛若重奏,定然奇妙无比。于是我情不自禁地用目光搜寻其他7个飞檐的当有系铃之处,可都不见挂过风铃的痕迹,而且能够断定这7个飞檐根本就未曾挂过风铃。我揣摩良久不知所以。难道这是别出心裁的设计?追求的是南匾额、北风铃的幡然与响铃两者似有等式意义的对称吗?“幡然”谓之人,我再次猜度铭文“幡然有断崖”的含义。

檐挂风铃,亭坐大钟,将铃钟置于一亭,抑或暗示,抑或昭示。风铃是风动之铃,可寓意监测风云,铃动可知风生,铃静可知风平,是动静转换风云变幻的预警的象征。而大钟以铭文志事,有警世的传达。由此而断,将悬崖与凉亭并题,断然源于某个警世事件。

这是个很大很有引力的悬念。我匆匆离开幡然亭,沿着崎岖小路走到悬崖下,搜寻“幡然有断崖”背后的那个警世事件的印迹。

断崖千仞,峭壁直立,在三丈多高处有一副摩崖石刻。岁月侵蚀,字迹模糊,我费了很大气力,终于读出石刻大意。原来山坳丛林里有个村落,居住着两姓家族。这两个家族为争夺山林世代打斗。最后一世,烽烟迭起,两个家族都是举族动员,男女老少,人人参战,同仇敌忾,英勇拼杀,直杀得天昏地暗,只剩下这两个家族各自的族长。望着血泊中横尸荒野的族人,两个族长幡然醒悟,走到悬崖边,先是仰天长泣,后是躬身忏悔,朗朗苍天,茫茫大地,两位族长牵起手,一同跳崖谢罪。从石刻落款看,幡然亭是这两个家族的旁系亲属共同修建,以警后世。这令我唏嘘不止,怅然若失。断崖默然,而我思绪蹁跹。

怀着沉重的心情,我走进丛林里的那两个家族曾共同居住的村落的遗址。村落破败,残垣断壁,俨然又一座马丘比丘。一阵山风骤然而起,幡然亭的风铃急急风一样叮叮作响,其情势如同那两个家族呼啸山林的厮杀。我登上祭坛模样的高台,透过林隙遥望着幡然亭和断崖,脑海里一直萦绕着这样的设问:倘若这两个家族,换一个思维方式,换一种生存逻辑,相互依存,不役于物,放弃零和博弈,变争斗为共享,悲剧是否就不会发生呢?修建幡然亭,挂风铃、立大钟、铸铭文,其全部旨意不正在于此吗?

走下山,回首眺望,幡然亭兀立在山脊线上,与风铃、大钟、断崖一起,同山脊线浑然成为一根弯弯曲曲的勾勒线条,勾勒出凄然而淡定的剪影。画面隽永,让人慨叹整个画面就是一个完整的寓意。

此事邈然于怀,心结不释。惟其如此,鉴于全球化时代的地球村特征,我开始撰写一部有关构建人类同生共存生存模式的著述,最终历时9年,参阅500多部中外文献,完成了63万字的《生存逻辑——全球化穹顶下的人类同生共存》一书。每当读者询问写作灵感时,我给出的第一答案是幡然亭,是幡然亭里的那口有铭文的志事大钟,和飞檐下的那只预知风云变幻醒事警世的风铃。

中国艺术鉴赏网各官网平台信息:

责任编辑:刘梅(北京)