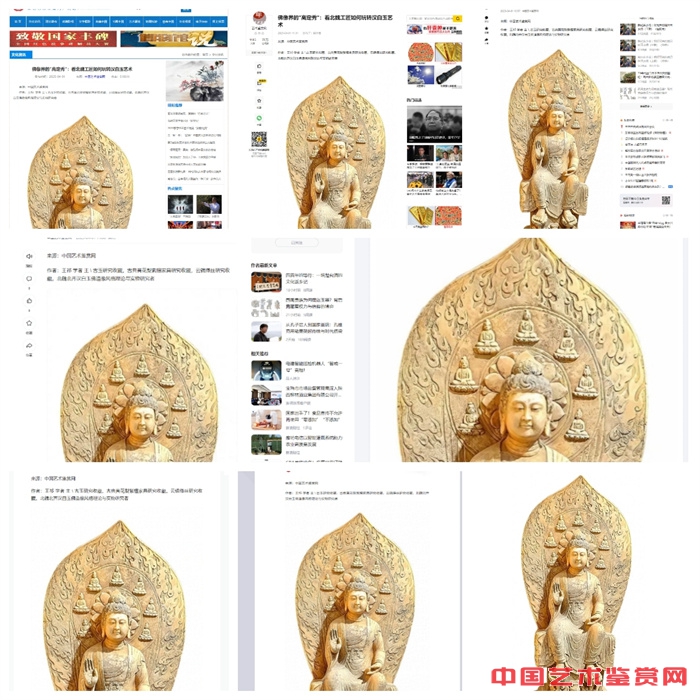

佛像界的“高定秀”:看北魏工匠如何玩转汉白玉艺术

来源:中国艺术鉴赏网

作者:王祁 学者 主 \ 古玉研究收藏,古典黄花梨紫檀家具研究收藏,云锦缂丝研究收藏,北魏北齐汉白玉佛造像风格理论与实物研究者

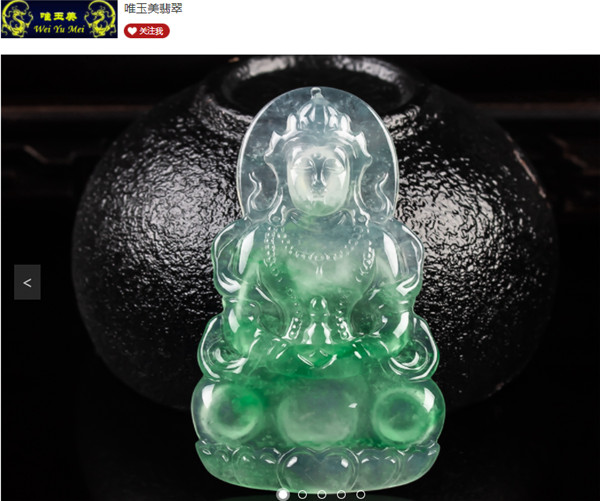

北魏时期的佛造像艺术(386-534年)以其独特的艺术风格在中国艺术史上占据重要地位。这些以汉白玉为主要材质的造像,不仅展现了高超的雕刻技艺,更以其"秀骨清像"的艺术特征,完美诠释了佛教艺术在中原地区的本土化进程。

从造型特征来看,这些造像呈现出鲜明的汉文化特质。佛像面相清秀脱俗,或微睁双目俯视下方,目光慈悲;或闭目静思,神情安详。耳垂过肩的处理既保留了佛教造像的传统特征,又融入了中原文化中"大耳垂肩"的审美观念。独特的"菠萝头"发髻造型,其流畅的云勾纹饰与同时期中原地区的装饰艺术一脉相承。

在雕刻技法上,北魏工匠展现出非凡的艺术造诣。他们采用"以线造型"的传统手法,先用细如发丝的线条精准勾勒轮廓,再进行立体雕琢。面部抛光精细入微,质感温润如玉;手部刻画尤为精妙,仅用三道简练的线条就生动表现出拇指关节的皮肤褶皱,这种"三皱示寿"的表现手法,体现了中国传统相术的影响。

衣纹处理更是独具匠心。整体线条简洁流畅,如行云流水;衣袍紧贴身躯自然垂落,既表现出织物的质感,又勾勒出优美的形体曲线。通过现代科技手段分析发现,这些衣纹的处理符合织物垂坠的力学规律,展现出工匠们对自然观察的细致入微。

这些造像的文化价值不仅在于其艺术成就,更在于它们生动记录了佛教中国化的历史进程。从印度佛教的庄严法相到中原的"清羸之美"的审美转化,从西域艺术风格到中原审美趣味的演变,这些造像都是最直接的见证。它们为研究南北朝时期的社会文化、服饰演变、艺术发展提供了珍贵的实物资料。

从艺术成就来看,这些造像堪称中国古代雕塑艺术的杰作。其造型完美,比例协调;细节精致,工艺精湛;气韵生动,神形兼备。这些历经千年沧桑的艺术瑰宝,至今仍以其永恒的艺术魅力,向世人诉说着那个文化大融合时代的辉煌。

中国艺术鉴赏网全国融媒体信息平台:

稿件审核:张佑军

责任编辑:林韬