跨越世纪的对话:笔墨中的孙中山先生革命精神与历史传承

来源:中国艺术鉴赏网

作者:陈惊 画家

策划:周勇(荒野)中国艺术鉴赏网

当2025年的春风即将拂过武昌首义之城时,我接到了来自民革武汉市委会一项特殊的使命——为孙中山先生逝世百年创作主题画作。作为武汉民革书画院的一员,展开素绢的瞬间,仿佛触摸到了历史递来的接力棒。在十四天的创作历程中,我始终被一种庄严的使命感所驱使,最终完成《中年孙中山肖像》与《真理的曙光》两幅作品,让笔墨与时光展开跨越世纪的对话。

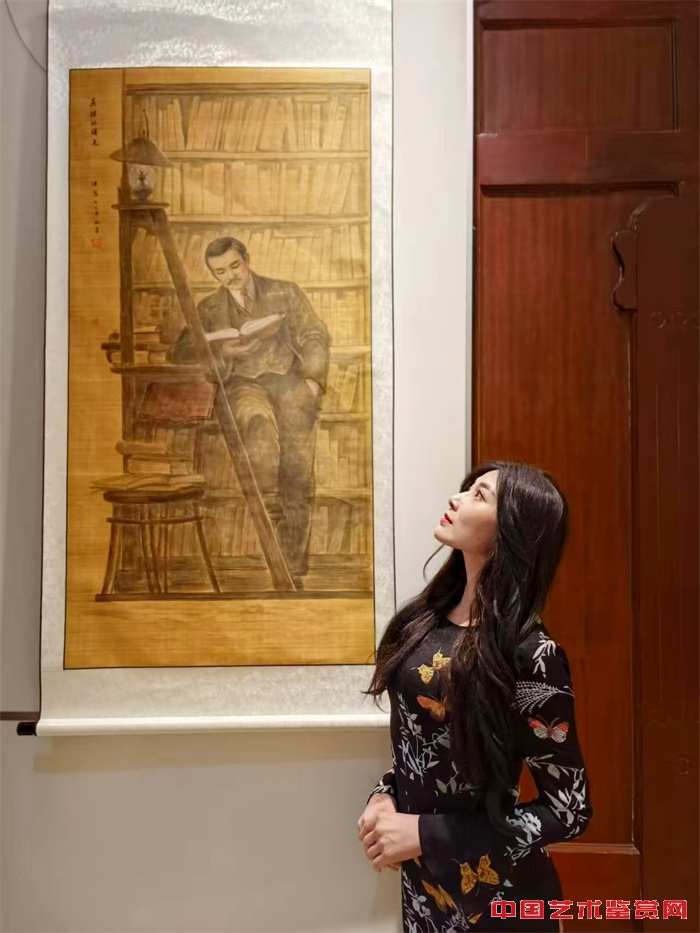

图 宋庆龄汉口旧居纪念馆实景

在构思阶段,我确立了“双重解史”的创作理念:既要构建历史人物的经典化图像,又要展现当代艺术家对革命精神的理解。通过系统研读《孙中山年谱长编》《伦敦蒙难记》等史料,结合宋庆龄回忆录中“书斋里的革命家”形象,最终选择以绢本肖像与水墨场景的双重叙事,完成对历史人物的立体塑造。

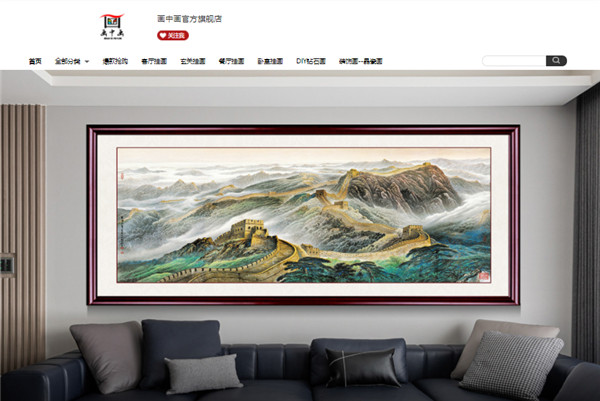

图《中年孙中山肖像》绢本工笔画40cmX30cm

《中年孙中山肖像》立意取自孙中山的中年时期(1894年兴中会成立至1911年辛亥革命前后)是中国近代民主革命的缩影。不仅塑造了他“革命先行者”的历史地位,更通过三民主义、《临时约法》等思想与制度遗产,为中国的现代化转型提供了重要蓝图。“革命尚未成功,同志仍须努力”,其精神至今仍激励着中华民族的复兴征程。《中年孙中山肖像》采用日本古绢为载体,其温润的质地恰似历史的包浆。在设色上,我独创的“紫檀灰”基调暗喻着清末民初的时代底色,其间点缀的云母颗粒,则象征着革命理想的璀璨光芒。人物造型方面,我着重刻画眉弓与颧骨的结构转折——蹙起的眉宇凝聚着《上李鸿章书》时的忧思,紧绷的咬肌暗含着黄花岗起义的决绝。同时坚定深邃却不失柔和的目光是他谦恭包容与大公无私的博爱,严谨装束与绅士风范等皆是为塑造出一种理想主义与务实调整、思想深邃与行动果敢交织共生的个性特征。每一道纤毫毕现的毛发与衣纹都成为革命理念的视觉转译。

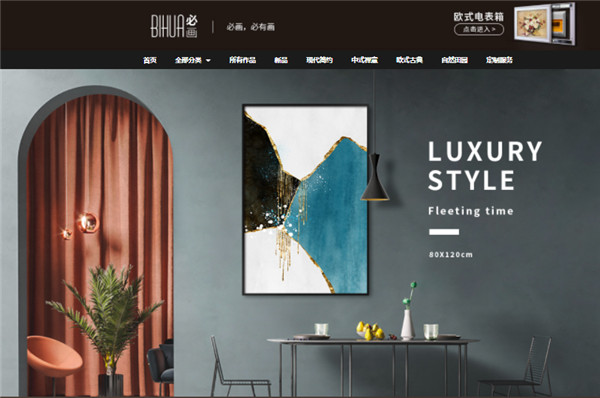

《真理的曙光》纸本水墨138cmX69cm

《真理的曙光》的立意源于孙中山海外留学的经历,大量史料证实孙中山通过接触西方民主思想、结识志同道合的朋友以及亲身经历中国的落后和人民的苦难,他逐渐萌发了革命理想,并为之奋斗终身。同时,孙中山自述以及宋庆龄在回忆录里谈到孙中山的唯一爱好是读书。《真理的曙光》采用竖幅立轴形制,构建起知识圣殿的隐喻空间。画面中,青年孙文倚靠的高阶阅读书梯,其高耸云端的造型暗喻着认知的攀升;书架顶端的烛台经过考证复原了维多利亚时期样式,跳动的火苗在书本上晕染出光晕效果。特别设计的光影结构,如真理之光,照向孙中山全身,照进他的内心深处,伟大的革命理想与崇高的爱国主义精神如熊熊火焰冉冉升起。烛光在人物面部形成明暗交界,既暗示着东西方思想的碰撞,又预示着近代中国的破晓时分。

图 《中年孙中山肖像》《真理的曙光》入选《孙中山先生逝世一百周年纪念展》,并在宋庆龄汉口旧居纪念馆展出

百年回眸,丹青不老。当观众的视线在绢帛的经纬间穿行时,艺术创作已然成为连接历史与当下的精神桥梁。孙中山先生凝视远方的目光,既穿透了辛亥风云的硝烟,也照亮着民族复兴的征程。作为新时代的美术工作者,我当以笔为舟,在历史长河中打捞精神坐标,让革命传统在当代审美中焕发新的生机。

陈惊,专业画家,毕业于湖北美术学院中国画系,长期从事高校教学和美术创作。现任湖北省学院空间艺术研究院研究员,湖北美术学院国家艺术基金、省级课题培训讲师。中国艺术家协会湖北省秘书处中国画艺委会秘书长,长江流域非遗研究中心特聘研究员。北京数字艺术设计委员会专家委员,湖北省美术家协会会员,湖北女美术家协会会员,湖北省中国画学会会员,湖北省工笔画学会会员,湖北省工艺美术协会会员,湖北省纺织艺术设计协会会员,武汉市美协协会理事,武汉民革书画院秘书长,同心书画院研究员及画家、丝宝艺术馆原馆长。常年兼任百盛等国际知名企业的文化美学导师,参与和主持国家重点非遗课题研究,艺术作品多次参加全国重要展览。作品被日本、韩国、芬兰、瑞士、俄罗斯等国家艺术机构收藏。中国邮政出版发行“艺术家陈惊珍藏版”邮票,文创衍生品屡获全国大奖。

中国艺术鉴赏网全国融媒体平台信息:

稿件审核:张佑军

责任编辑:林韬